★高校の学びを変える東京都のチャレンジ

東京都教育委員会は、高等学校における学びのあり方を変えるため、

令和7年度より、高等学校において「次世代の学びの基盤プロジェクト」を開始しています。

さすが日本の教育リーダー東京都!

画期的!

そう思います。

先生が1時間しゃべり倒して終わる。

教師もやりがいがなく、生徒もただ時間を浪費するだけ。

本当の実力は塾でつけるしかない。

そんな時代遅れのレッテルを貼られてもなお、「一斉授業」はしぶとく生き残り、教育の現場にどっかりと腰を据えています。

それには、教員だけを責められないいろいろな理由があることは、前回のnoteでもお話ししたところです。

https://note.com/embed/notes/n1556333c635b

https://note.com/embed/notes/n1556333c635b

学校を新たな時代の学びの場にするには、裁量権の限られた学校の工夫・改善だけに頼るのは限界があります。

やはり国や自治体が動かなくては始まりません。

そういった意味では、東京都の動きは今後、全国の自治体に影響を与えるのではと考えています。

今回は、その東京都の「次世代の学びの基盤プロジェクト」についてお話しします。

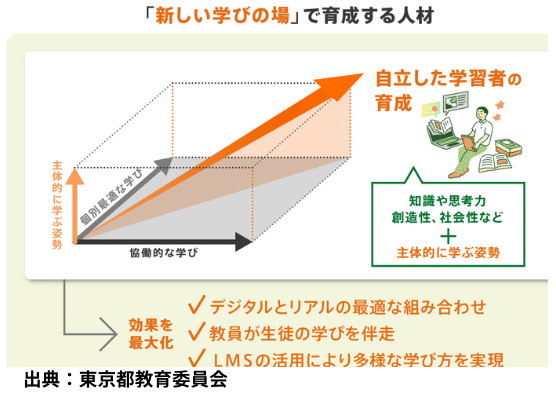

★「自立した学習者」の育成

「次世代の学びの基盤プロジェクト」は令和7年度からのスタートで、すでに始まっています。

ただし、今年度は、まずはシステムの構築を目指し、モデル校を指定しさまざまな取り組みを試行している段階です。

まず、東京都が考える都立高校に求められる役割として、

「実社会との接続機能」

「生徒が自由に学びを深める」

「デジタル端末の活用」

などを挙げています。

いや、これが可能になれば、本当に画期的です。

もしかしたら、読者の皆さんからすると、そこまで大胆な取組には思えないかもしれません。

しかし、それができそうでできないのです。

たとえば、今までは学校・教室が学びの中心で、しかも時間割に縛られていました。

それを、このプロジェクトでは、学校内外、つまり学校・教室以外の外部機関で学んだり、

オンラインを通して自宅でも学べるようにするという構想なのです。

つまり、生涯に渡り持続的に学び続ける力、自分で選択し決定する力をもった「自立した学習者の育成」を図ろうとする取り組みなのです。

★教師の役割はティーチングからコーチングへ

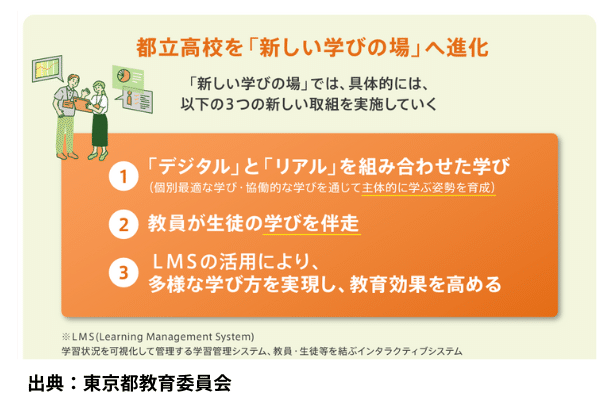

では、具体的にどのような方法で、生徒の主体性を引き出して、自立した学習者を育成していくのかと言いますと、次の3つです。

まず、「デジタル」と「リアル」を組み合わせた学びとは、

生徒一人一人の特性に応じてデジタル教材やアプリ・ソフトなどを活用したり、遠隔授業を行ったりなどの活動と、

他者と関わりながら、対話的、協働的に学ぶ活動をバランスよくミックスさせることでしょう。

この取り組みによって、生徒も聞かされっぱなしの一斉授業地獄から解放されますし、

教師にとっても、一方的にしゃべり続けなくてはならないストレスを解消できます。

しかし、こういった学習活動が主流になってくると、教師はやることがないのではと思われるかもしれません。

しかし、そんなことはありません。

それどころか、教師の役割はさらに重要になってきます。

それが、2番目の「教員が生徒の学びを伴走」の部分です。

まず、教師は、生徒一人一人の状況や活動に応じて、必要に応じて教えます。(ティーチング)

または、生徒に問いを投げかけて考えさせたり、気づかせたりしながら、主体性を引き出します。(コーチング)

生徒が対話的な活動を行っている際には、話し合いや議論の軌道修正をしたり、焦点化させたりしながら深い学びに導きます。(ファシリテーション)

教師には、この、ティーチング、コーチング、ファシリテーションの3つの役割が必要になってくるということです。

それは、長距離マラソンを走り始めたばかりの生徒に寄り添い、共に走り、励まし、ゴールへと導くような営みです。

理想的な構想だと思いませんか。

ただし、そうは簡単にはいきません。

★「指示待ち」「受け身」を打破するツールLMS

まず、これまで「指示待ち」に慣れ親しんだ生徒たちは、この新しいスタイルに戸惑うことでしょう。

一斉授業が退屈だとはいえ、指示されたことをやりさえすればいい状況は、ある意味、楽だとも言えるのです。

おそらく初期の段階では、「何をやればいいんですか?」「指示をしてください」など、生徒は受け身の姿勢から脱却できない状況が見られることでしょう。

そんな、受け身の学習が沁みついた生徒たちを「自立した学習者」に育てていくことは並大抵ではないと思います。

ある意味、かなりハードルの高い挑戦だと言えます。

しかし、新たな時代に向かって、学校も教師も、そして生徒も学習観を変えていかなくてはならないのです。

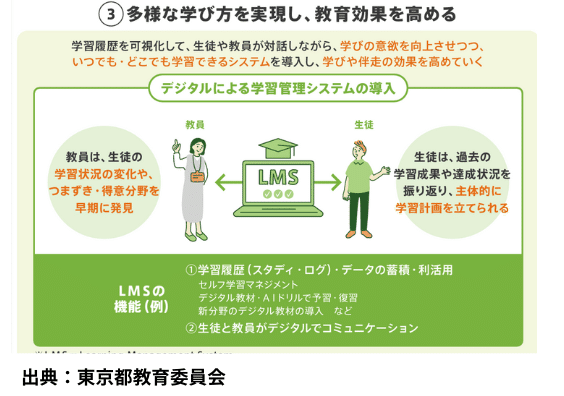

その、変化の過程をサポートするのが、3番目の「LMSの活用」です。

パソコンやタブレットを活用して学習を進めていくと、学習履歴(スタディ・ログ)やデータが蓄積されていきます。

教師は、そのデータから生徒の学習状況の変化や、つまずき・得意分野を早期に発見しながら、支援を行っていきます。

生徒は 、過去の学習成果や達成状況をデータで確認し、自己調整を行いながら学習を進めていくのです。

この学習システムをLMS(Learning Management System)と言っています。

例えば、高校の数学の授業で、生徒が単元まとめの演習問題を解いていたとします。

教師はLMSのデータ分析機能により、

「Aさんはこの単元で計算ミスが多い」

「Bさんは特定の公式の理解が不十分だ」

といった生徒個々の傾向を瞬時に把握できます。

これにより、教師は、つまずいている生徒にピンポイントで個別の解説や類似問題を提供できます。

生徒自身もLMSで自分の学習履歴を確認し、

「このタイプの問題をよく間違えているから、反復練習しよう」

といったように、自分の弱点を客観的に認識し、自己調整しながら学習計画を立てられるようになります。

また、例えば、「総合的な探究の時間」などで、生徒たちがグループに分かれてプレゼンテーションの準備を進めるとします。

グループのメンバーは、LMS上で共有されたドキュメントやスライドにアクセスし、各自が調べた内容をリアルタイムで共同編集します。

プレゼン発表後も、LMSの評価機能を使って、良かった点や改善点を、クラスの仲間からフィードバックしてもらえるわけです。

いかがでしょうか。

未来の学校っぽくありませんか。

こういった学習が全国でスタンダードになってくれば、日本の子どもたちも世界で自信をもって活躍できるようになるはずです。

東京都の学校改革、今後も応援していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

よろしければ下記のサイトもご覧ください。

●無料メルマガ登録:https://my142p.com/p/r/A78JnRVw

●note:https://note.com/rosy_stork651/

●音声配信stand.fm:https://stand.fm/channels/66bc4832dc616cb3f4a66474

●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041

●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/

.png)